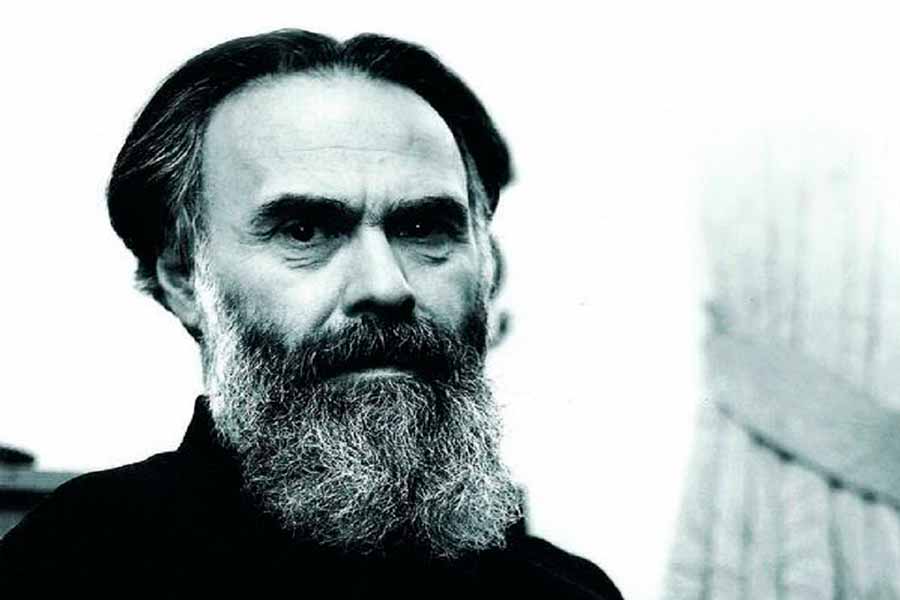

Ответ митрополита Антония Сурожского:

Церковь отказывается отпевать самоубийц. Ведь чин отпевания предполагает целый ряд вещей. Невозможно просто сказать: «Господи, этот человек согрешил, но он до конца на Тебя уповал и надеялся», когда он не уповал и не надеялся. Нельзя сказать: «Человек этот согрешил, но вера его никогда не поколебалась». Ведь нельзя надсмеиваться ни над Богом, ни над усопшим. Значит, есть категория людей, которые в такой чин просто не входят.

Но Церковь издавна говорила, что если человек совершает самоубийство в состоянии помешательства, «аффекта», то это надо – или можно – принять в учет. И я думаю, что приходится принимать это в учет почти всегда: я видел только одного человека, который совершил самоубийство хладнокровно (и то трудно сказать: хладнокровно ли. Ну, человек денежно обанкротился и просто испугался ответственности). Но есть и какая-то мера страха и ужаса, которую нельзя считать хладнокровием, в худшем случае в связи с этим может встать ряд вопросов. Не следовало ли бы нам иметь какие-нибудь богослужебные чины для до сих пор не предусмотренных случаев?

И, наконец, есть вопрос личный. Каждое отдельное лицо в Церкви имеет право личного милосердия. Где-то в православном сознании есть: то, чего не делает Церковь как таковая, через большую «Ц», член Церкви может делать. Я, конечно, не говорю о том, чтобы нарушать что-то, что лежит в существе Церкви. Но в житиях святых есть рассказ о том, как один священник молился о самоубийцах и его епископ запретил ему. И было ночное видение тому епископу: толпы людей кричали ему, что он их мучитель. И когда он их спросил: «Но что я вам сделал?» – они ответили: «Один человек за нас молился, и каждый раз, когда он молился и совершал литургию за нас, нам было облегчение, а теперь ты нас этого лишил».

Всецерковно это ничего не меняет, а в порядке какой-то личной чуткости, личного чувства вещей – меняет. Я много лет был в приходе священника, который, с благословения нашего епископа, на литургии вставлял несколько прошений и, между прочим, молился о тех, которые «в безумии сердца и помрачении ума руки на себя наложили». И мы десятилетиями молились в такой форме.

Такая формулировка в его устах была не лукавая, совершенно прямая, и, конечно, это покрывает огромное поле, потому что о ком можно сказать, что он не был помрачен умом или безумен сердцем? Я с ним тогда говорил об этом, потому что очень этому сочувствовал, и мы оба радовались, что эти слова нам дают право молиться о всех, а вместе с тем не говорят ничего больше, чем можно сказать.