«Сегодняшний день в истории» – наша ежедневная рубрика. В ней мы напоминаем некоторые события, оказавшие влияние на ход истории, памятные даты, дни рождения известных людей, интересные факты, произошедшие в мире в разные годы в этот день, и публикуем народный календарь.

ЧТО БЫЛО?

= 9 февраля 1441 года — родился Алишер Навои (имя при рождении — Низамаддин Мир Алишер), среднеазиатский тюркский поэт, мыслитель, философ и государственный деятель. Он появился на свет в Герате, Государство Тимуридов, современный Афганистан. Навои — это псевдоним поэта, означающий «Мелодичный».

Он был современником Леонардо да Винчи и Франсуа Вийона, предшественником Шекспира и Сервантеса. Имя поэта стоит в одном ряду с именами Гомера и Данте, Фирдоуси и Низами, Саади и Руставели, Джами и Бальзака, Пушкина и Достоевского.

Творчество Навои продолжает вызывать большой интерес у востоковедов разных стран. Его рукописи хранятся в крупнейших библиотеках мира – в Узбекистане, России, Великобритании, Турции, Иране.

= 9 февраля 1783 года — родился Василий Жуковский, поэт, ставший классиком русской литературы. Он появился на свет в Тульской губернии. Интересно, что Жуковский нечистокровный дворянин. Его отцом был помещик Афанасий Бунин, а матерью — пленная турчанка по имени Сальха. Ее крестьяне вывезли из Бендерской крепости и подарили Бунину во время войны. При этом фамилию и отчество Жуковский получил от крестного отца бедного дворянина Андрея Жуковского, который также жил в доме Бунина.

= 9 февраля 1783 года — родился Василий Жуковский, поэт, ставший классиком русской литературы. Он появился на свет в Тульской губернии. Интересно, что Жуковский нечистокровный дворянин. Его отцом был помещик Афанасий Бунин, а матерью — пленная турчанка по имени Сальха. Ее крестьяне вывезли из Бендерской крепости и подарили Бунину во время войны. При этом фамилию и отчество Жуковский получил от крестного отца бедного дворянина Андрея Жуковского, который также жил в доме Бунина.

= 9 февраля 1872 года — был основан Российский исторический музей, крупнейший национальный музей России. В собрании музея представлены археологические находки, рукописи, древние иконы, оружие, научные приборы, ювелирные украшения, произведения искусства и многое другое.

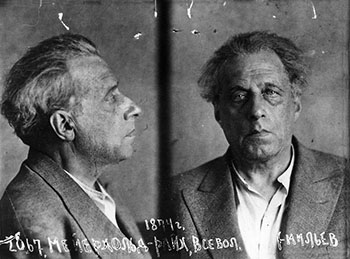

= 9 февраля 1874 года — родился Всеволод Мейерхольд, один из первых авангардных режиссеров Советского Союза. Он экспериментировал с декорациями и актерской техникой, использовал собственные режиссерские приемы и изучал традиции старинных театров. После революции он написал программу «Театральный Октябрь» и создал систему упражнений для актеров «биомеханика».

= 9 февраля 1874 года — родился Всеволод Мейерхольд, один из первых авангардных режиссеров Советского Союза. Он экспериментировал с декорациями и актерской техникой, использовал собственные режиссерские приемы и изучал традиции старинных театров. После революции он написал программу «Театральный Октябрь» и создал систему упражнений для актеров «биомеханика».

В 1926 году Мейерхольд поставил один из наиболее нашумевших своих спектаклей — «Ревизор» (по Гоголю). Мнения критиков разделились: одни инкриминировали режиссеру «издевательство над классикой», другие возмущались, что он, потакая амбициям Райх, сделал чуть ли не центральной роль Анны Андреевны, супруги городничего (ее играла Зинаида Николаевна). С особым ехидством на эту тему «проехался» литературовед Виктор Шкловский, давший своей рецензии на постановку убойное название — «Пятнадцать порций городничихи», поскольку Райх в спектакле выходила на сцену именно 15 раз.

Однако было и множество критиков, встретивших авангардистскую постановку с восторгом, к примеру, к ней очень положительно отнесся нарком просвещения А. Луначарский. В целом же театр Мейерхольда в те годы считали одним из наиболее новаторских, «продвинутых» и успешных в стране. Хотя ладили с Всеволодом Эмильевичем далеко не все: характер у него был достаточно тяжелый. Музыковед Петр Меркурьев (внук Мейерхольда и его первой жены Ольги Мундт) вспоминал, как воспринимали знаменитого режиссера его друзья: «Подлым он не был. Не был жадным. Тем, кого дед любил, он мог отдать все. И вместе с тем он был страшно категоричен и безумно ревнив. Это относилось и к любви, и к творчеству. На своем пути он мог смести все… Обладал немыслимым темпераментом и фантастическим артистизмом, обожал быть центром внимания. И если вдруг появлялась хотя бы тень соперника, он был готов стереть его в порошок. Сегодня мог кем-то восторгаться, завтра охладевал. Равных ему по дару и эрудиции не было, и, если человек делался ему скучен, он вычеркивал его из своей жизни…»

Когда весной 1930-го театр Мейерхольда выехал на гастроли в Европу, публика принимала его там прекрасно. В Берлине Всеволод Эмильевич встретился с Михаилом Чеховым, актером и режиссером, до недавнего времени возглавлявшим один из московских театров; но в 1928-м Чехов стал «невозвращенцем», уехав в Европу и оставшись там. Позднее Михаил Александрович рассказывал, что во время этой встречи с Мейерхольдом выступил, так сказать, в роли вещей Кассандры, предостерегая режиссера, что его дальнейшая судьба в СССР сложится, скорее всего, очень трагично: «…Я старался передать ему мои… предчувствия о его страшном конце, если он вернется в Советский Союз. Он слушал молча, спокойно и грустно ответил мне так (точных слов я не помню): с гимназических лет в душе моей я носил Революцию -и всегда в крайних, максималистских ее формах. Я знаю, что вы правы, — мой конец действительно будет таким, как вы говорите. Но в Советский Союз я вернусь. На вопрос мой — зачем? — он ответил: из честности».

К середине 1930-х над Мейерхольдом стали сгущаться тучи. В январе 1936-го в «Правде» появилась редакционная статья «Сумбур вместо музыки». И, хотя публикация посвящалась опере Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», — в ней в негативном ключе упоминалась и «мейерхольдовщина» как образчик «формалистического» и «антинародного» искусства.

17 декабря 1937-го в той же «Правде» была помещена разгромная статья «Чужой театр» за подписью Платона Керженцева, председателя ВКИ (Всесоюзного комитета по делам искусств). Этой публикацией, собственно, подготавливалось уничтожение ГосТиМа – театра Мейерхольда. А 7 января 1938 года Керженцев подписал приказ и о «ликвидации» этого театра. В документе говорилось, что ГосТиМ впал в «формализм и натурализм», занимает «чуждые советскому искусству позиции», практикует «левацкое трюкачество и формалистические выверты», дает «извращенное, клеветническое представление о советской действительности».

Телефон в доме Всеволода Эмильевича замолчал. Друзья и приятели режиссера словно внезапно все разом сгинули. Помощь пришла от Станиславского, возглавлявшего Государственную Оперно-драматическую студию, — Константин Сергеевич пригласил опального, оставшегося без работы Мейерхольда к себе на должность режиссера. Через некоторое время (в августе 1938-го) Станиславский умер, и Всеволод Эмильевич стал главным режиссером Оперной студии.

15 июня 1939 года Мейерхольд отправился по делам в Ленинград. Остановился он как обычно в своей ленинградской квартире, в доме на Набережной реки Карповки, 13. Там его и арестовали ранним утром 20 июня. В тот же день обыски прошли в московской квартире режиссера, где сотрудники НКВД изъяли ряд бумаг и документов, в его рабочем кабинете в Оперной студии и на даче в Горенках.

Всеволоду Эмильевичу, находившемуся в лубянской тюрьме, предъявили несколько тяжелейших политических обвинений. Вот выдержка из его дела: «…Мейерхольд В.Э. изобличается как троцкист и подозрителен по шпионажу в пользу японской разведки… В течение ряда лет состоял в близких связях с руководителями контрреволюционных организаций Бухариным и Рыковым… Японский шпион Иошида Иошимасу еще в Токио получил директиву связаться в Москве с Мейерхольдом. Установлена также связь Мейерхольда с британским подданным по фамилии Грей, высланным в 1935 году из Советского Союза за шпионаж…»

Первую неделю допросов режиссер держался, но потом стал давать показания против себя, «признаваясь» в том, что «состоял в антисоветской троцкистской организации», вел в театре «вредительскую работу» (в частности, посвятил спектакль «Земля дыбом» Льву Троцкому), сотрудничал с британским подданным Фредом Греем, который привлек его к «шпионской работе».

Обвинительное заключение по делу режиссера гласило, что он «вел активную шпионскую работу против СССР», работал на английскую и японскую разведки, являлся «кадровым троцкистом». Основываясь на этом, Военная коллегия Верховного суда СССР 1 февраля 1940 года на закрытом судебном заседании приговорила Мейерхольда к расстрелу.

В последние дни своего пребывания в тюрьме Всеволод Эмильевич успел написать заявление на имя председателя Совнаркома Вячеслава Молотова. Все его признательные показания, сделанные ранее, этим посланием напрочь опрокидываются: «…Вот моя исповедь, краткая, как полагается за секунду до смерти. Я никогда не был шпионом. Я никогда не входил ни в одну из троцкистских организаций (я вместе с партией проклял Иуду Троцкого). Я никогда не занимался контрреволюционной деятельностью… Меня здесь били — больного 66-летнего старика, клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине, когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам… И в следующие дни, когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-синим-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что, казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток…»

Уже 2 февраля 1940 года, на следующий день после вынесения приговора, Мейерхольда расстреляли. Тело его захоронили в одной из трех общих могил на московском Донском кладбище. Через полтора десятилетия, в 1955-м, Военная Коллегия Верховного суда СССР посмертно реабилитировала режиссера. А проверка заявления Татьяны Есениной, проведенная в конце 1980-х, по сути, ни к чему не привела: в заключение по ней говорилось, что установить лиц, виновных в убийстве Зинаиды Райх, «в настоящее время… не представляется возможным».

= 9 февраля 1885 года — в Москве открылась первая общедоступная бесплатная библиотека-читальня имени И. С. Тургенева.

Основана в 1884 году по инициативе и на средства Варвары Морозовой для увековечивания памяти великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. До неё существовали только частные платные публичные библиотеки. Первое здание Тургеневки располагалось у Мясницких ворот по адресу Тургеневская площадь д.1. Историческое здание читальни было снесено в 1972 году…

= 9 февраля 1887 года — родился Василий Чапаев, красный командир. 101 год назад, в 1923 году, был опубликован роман Дмитрия Фурманова «Чапаев». Три года спустя Фурманов умрёт от менингита и не увидит, как его вдова и кинорежиссёры братья Васильевы сделают из его текста сценарий, а фильм «Чапаев» станет блокбастером. Реальный комдив Василий Чапаев был совершенно не похож на литературного, а киношный «батька Чапай» – вообще нечто третье.

= 9 февраля 1887 года — родился Василий Чапаев, красный командир. 101 год назад, в 1923 году, был опубликован роман Дмитрия Фурманова «Чапаев». Три года спустя Фурманов умрёт от менингита и не увидит, как его вдова и кинорежиссёры братья Васильевы сделают из его текста сценарий, а фильм «Чапаев» станет блокбастером. Реальный комдив Василий Чапаев был совершенно не похож на литературного, а киношный «батька Чапай» – вообще нечто третье.

Чапай родился в деревне Будайке под Чебоксарами в 1887 году. Его родители-крестьяне уже не были крепостными, но земли имели так мало, что из девяти детей выжили только пятеро. Отец Иван перевёз семью в торговое село Балаково на Волге, где вместе с сыновьями плотничал. Василий Иванович с малых лет гнул спину в семейном бизнесе (его даже отдавали в услужение купцу Белоглазову), но женился 22-х лет вопреки воле родителей на дочери священника, лишённого сана. За пять лет у парня появилось трое детей. Ему светило вечно сводить концы с концами в своей ремонтной лавке или кочевать по Поволжью в поисках работы. Но на дворе стояло лето 1914 года. Кто бы тогда сказал 27-летнему Чапаеву, что через три года он будет командовать дивизией, а ещё через два погибнет и о нём снимут фильм, который будут знать наизусть несколько поколений огромной страны.

Случилась война, и Чапая мобилизовали. Оказалось, что способности у него всё же есть: отчаянная храбрость, например. Плюс харизма: мог и панику остановить, и в атаку поднять. За два года войны он заслужил Георгиевскую медаль и три креста, дослужился до высшего для солдата чина фельдфебеля. На волне революции он, скорее всего, вернулся бы к семье. Но жена Пелагея не выдержала разлуки и ушла к кондуктору ещё в 1915 году. Отсюда, видимо, и храбрость. По воспоминаниям детей, их отец так расстроился, что искал смерти в бою, но отделался ранением и вышел в герои.

Почему храбрый фельдфебель, получив удар с тыла, примкнул к большевикам? Трудно сказать. Убеждённым марксистом и революционером он точно не был, а в голове его творился полный ералаш. Друг и соратник Пётр Кутяков так описывал ход чапаевской мысли: «Кругом разговоры умные, и знают люди, что говорят, а я того не знаю. Дай, думаю, в партию вступлю. Одного толкового человека упросил – он меня всё в кадеты приноравливал, только оттуда я скоро эсером стал: ребята, гляжу, на дело идут… Побыл с эсерами – и тут услышал анархистов. Вот оно, думаю, дело-то где! Люди всего достигают, и стеснения нет никакого – каждому своя воля!» Но всё же остановился на большевиках. У них он сразу стал командиром 138‑го запасного полка. Очень скоро Чапаеву пришлось подавлять антибольшевистское восстание в почти родном Балакове, где мятежники убили его брата Григория и глумились над телом. Вполне возможно, что классовая борьба приняла для красного командира характер личной мести. Позже он ещё не раз подавлял крестьянские выступления против советской власти.

Бои с белыми, чехами и войсками КОМУЧа шли с переменным успехом. Но Чапаев точно не мог водить своих бойцов в удалые кавалерийские атаки, поскольку после ранения не мог сидеть на коне. В октябре 1918 г. он писал командующему 4‑й армии Тихону Хвесину: «Товарищ Хвесин! Вы приказ мне даёте и требуете его выполнить, но пешком по всему фронту я ходить не могу, верхом мне ездить невозможно… у меня вышиблена рука и порваны жилы, управлять лошадью не могу… прошу выслать мне для дивизии и для дела революции один мотоциклет с коляской, 2 легковых автомобиля, 4 грузовика… За невысылку таковых я обязан сложить с себя обязанности».

Однажды в телеграмме Чапаев сгоряча назвал Хвесина мерзавцем и чуть не попал под трибунал. Но ему благоволил Лев Троцкий, который наградил командира золотыми часами и именным револьвером. Но позже, после триумфа фильма братьев Васильевых, у Чапаева появится множество биографов, уверяющих, будто именно «враг народа» Троцкий из зависти вставлял палки в колёса карьере народного героя. На самом деле в ноябре 1918 года Троцкий поддержал ходатайство Чапаева и направил его на учёбу в академию Генштаба.

Хотя в фильме самородок Чапаев «академиев не кончал», в реальности он учился в Москве вместе с будущими маршалами Кириллом Мерецковым и Василием Соколовским. Это был самый первый набор академии после революции, где лишь 5% слушателей имели высшее образование. Но даже на таком фоне народный герой с заданиями не справлялся. Вдобавок он считал себя выдающимся полководцем-практиком и бывших царских «спецов» в грош не ставил. И уже месяц спустя просился обратно на фронт: «Томиться понапрасну в стенах я не согласен». Официально отзывать его отказались, и в январе 1919 года Чапай из академии сбежал. На все подвиги до гибели 5 сентября у него оставалось меньше 8 месяцев.

В апреле 1919 года Чапаева назначили начальником 25-й стрелковой дивизии, которая в мае ударила по измотанным колчаковским войскам и отбросила их на сотню километров до Уфы. Историки спорят, что сыграло решающую роль: тактическое искусство Чапаева или переход двух полков Волжского корпуса на сторону красных. Точно известно, что показанная в фильме «психическая атака» каппелевского офицерского полка – выдумка кинематографистов: армейский корпус генерала Владимира Каппеля вообще не сталкивался с чапаевцами, а полка из одних офицеров вообще не было на всём Восточном фронте.

Так или иначе, контрнаступление красных было успешным, Чапаева снова наградили. Хотя комиссар дивизии Дмитрий Фурманов, которому суждено было стать его самым известным биографом, писал в политуправление армии: «Чапаева считаю беспринципным и опасным карьеристом, в случае провала способным на авантюру». Тут, похоже, дело личное. В постсоветской прессе писалось много небылиц о романе Чапаева и комиссарской жены Анны Стешенко. Но в реальности есть лишь полные ревности дневники самого Фурманова. Комиссар нашёл одно лирическое письмо начдива к своей супруге, заканчивающиеся словами «Л…й Вас Чепаев». Конфликт в треугольнике пытался сгладить сам командующий фронтом Михаил Фрунзе: «Ладно, ладно, сживётесь, вояки». Однако Фурманов настоял на переводе – и это спасло ему жизнь.

Нападение казаков Уральской армии белых на чапаевский штаб в Лбищенске 5 сентября 1919 года стало результатом их беспечности. Его дивизия почти не имела резервов, а штаб стоял слишком близко к линии фронта без прикрытия. 2-я кавалерийская дивизия белых численностью в полторы тысячи сабель совершила рейд в тыл красных: передвигались только по ночам, обмотав копыта лошадей тряпками. Конечно, никаких броневиков, как показано в фильме, у них не было (как раз наоборот: в чапаевской дивизии было 32 орудия и три броневика). Но чапаевцы и без бронетехники были разгромлены: 1,5 тысячи убитых, 800 пленных. Дважды раненного Чапаева два его бойца на створке деревянных ворот переправили через Урал, где он умер от потери крови. Труп комдива закопали в прибрежном песке, но никому тогда не пришло в голову сделать из гибели Чапаева культ. Тело не нашли даже «для вида» (в фильме показано, что Чапаев погиб, переплывая реку с простреленной рукой), но это не помешало сотворению легенды.

Таким образом, исторический Чапаев не был похож на киношного. Поволжский мужик, от которого ушла жена, искал смерти на войне и открыл в себе пласты бесстрашия. Его карьерным лифтом стала революция, хотя Чапаев не был марксистом и даже к «господам» относился без особой ревности. По словам Фурманова, Чапай как-то заявил ему, что является внебрачным сыном казанского генерал-губернатора. Зачем это герою, гордящемуся принадлежностью к трудовому народу?

Задолго до ссоры Фурманов так описал Чапаева: «Передо мной предстал типичный фельдфебель, глаза иссиня-голубые, понимающие, взгляд решительный». А начальник штаба армии Фёдор Новицкий сделал такое наблюдение: «В кабинет медленно и очень почтительно вошёл человек лет тридцати, среднего роста, худощавый, гладко выбритый и с аккуратной причёской. Одет Чапаев был не только опрятно, но и изысканно: великолепно сшитая шинель из добротного материала, серая мерлушковая папаха с золотым позументом поверху, щегольские оленьи сапоги-бурки мехом наружу. На нём была кавказского образца шашка, богато отделанная серебром, и аккуратно пригнанный сбоку пистолет «маузер».

Дело даже не в том, что сыгравший Чапаева киноактёр Борис Бабочкин являл совсем другую суть. Фурманов его подначивал: мол, как ты насчёт того, чтоб командиром всех армий мира стать? Герой сетовал на незнание языков, но в целом от идеи не отмахивался: «Поучусь сначала на своей России, а потом сумел бы и всё принять. Что я захочу — то никогда не отобьётся». Если бы Чапаев пережил Гражданскую войну, то, скорее всего, стал бы очень похож на маршалов Будённого и Ворошилова. Либо попал бы в такой же замес, как «легендарный комдив» Котов в фильме «Утомлённые солнцем».

Так или иначе, из Василия Ивановича трудно было бы сделать пролетарскую легенду, будь товарищ Чапаев жив. Хотя и после гибели героя о нём тут же забыли. Отец Чапаева умер во время голода в Поволжье, а детей разбросало по приютам – советская власть не пыталась найти их и помочь. Это после выхода фурмановского романа Фрунзе вспомнил о семье своего начдива, разыскал отпрысков по детским домам, распорядился о материальной помощи. Но настоящая слава к Чапаеву и его потомкам пришла после фильма в 1934 году. Тут сошлись все звёзды. Мало того, что Васильевы сняли шедевр, так он оказался ещё и одним из первых звуковых фильмов в СССР. В народе был запрос на «своего» героя, а Сталин не возражал. Более того, он до премьеры посмотрел «Чапаева» 16 раз (к марту 1936 года – уже 38), и по его советам доснимали эпизоды. По сути, Анку-пулемётчицу придумал Сталин, требовавший добавить романтическую линию, которой в романе Фурманова нет. Равно как и множества примеров народной мудрости: «Белые пришли — грабють. Красные пришли — грабють. Ну куды крестьянину податься?», «Тихо, граждане! Чапай думать будет!», «Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне!», «Брат помирает — ухи просит», «Да спи ты наконец, чёртова болячка!».

Триумф был полнейшим. Фильм посмотрели 60 млн человек. Чапай был увековечен в сотнях топонимов, названиях пароходов и пионерских отрядов. Появились первые анекдоты о начдиве: один из самых известных объяснял, почему люди раз за разом ходят в кино на «Чапаева» – «Ждём, когда вынырнет!» Дети играли в Чапаева, забыв об индейцах и казаках-разбойниках. Детей самого Чапаева тоже знала вся страна. Старший сын Александр дослужился до генерал-майора, младший Аркадий был известным лётчиком, дружил с Чкаловым и разбился в 1939 году. Дочь Клавдия сделала карьеру по партийной линии (её опекал Анастас Микоян) и написала книгу об отце. А по всей стране, как дети лейтенанта Шмидта, бродили самозваные отпрыски. И даже сам Чапаев иногда «воскресал» в глубинке.

= 9 февраля 1893 года — День рождения стриптиза. В этот день в парижском кафе «Мулен Руж» Мона впервые станцевала откровенный танец, раздевшись до гола. Выходка вызвала возмущение в обществе, а девушку оштрафовали

= 9 февраля 1904 года — началась Русско-японская война. Война между Россией и Японией велась за контроль над Маньчжурией, Кореей и портами Порт-Артур и Дальний.

Шестого февраля 1904 года Япония разорвала дипломатические отношения с Россией. Не дожидаясь объявления войны, в ночь с 8 на 9 февраля японский флот атаковал российские корабли, находящиеся в Порт-Артуре. Были серьёзно повреждены лучшие броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич», а также крейсер «Паллада». = 9 февраля эскадра контр-адмирала Уриу напала и потопила российские крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец» в корейском порту Чемульпо. В тот же день Россия объявила войну Японии.

Русско-японская война продлилась 578 дней и завершилась 5 сентября 1905 года подписанием Портсмутского мирного договора. Россия потеряла порядка 270 тысяч человек, в том числе более 50 тысяч — убитыми, Япония — 270 тысяч человек, в том числе свыше 86 тысяч — убитыми.

= 9 февраля 1959 года — официальная дата создания Научно-производственного ЗАО «Электромаш» в Тирасполе. Постановление Совета народного хозяйства Молдавской ССР от 9 февраля 1959 года «О дальнейшем развитии электротехнической промышленности в Молдавской ССР» предписывало создание на базе электроремонтного завода в Тирасполе предприятия по производству электродвигателей малой мощности «Микродвигатель».

Первым предприятием, которое можно считать предшественником «Электромаша», является межрайоная мастерская капитального ремонта, строительство которой начали в 1946 и в основном закончили в 1948 году. Мастерская ремонтировала автотракторные двигатели, изготавливала запасные части для тракторов и сельскохозяйственных машин колхозов и машинотракторных станций республики. А 15 января 1957 года на базе мастерской был организован электроремонтный завод по ремонту электроэнергетического оборудования. Он, как уже говорилось выше, и стал основой для завода «Микродвигатель», который 9 января 1961 года получил новое название — «Электродвигатель».

Во многом смена названия объяснялась изменениями в номенклатуре заводской продукции. «Микродвигатель» в основном выпускал асинхронные взрывобезопасные электродвигатели двух групп, первая из которых использовалась для работ в угольных и сланцевых шахтах, а вторая — в нефтяной, газовой и химической промышленности и на иных взрывоопасных производствах.

В 1961 году завод также начал выпуск дизельных синхронных генераторов высокого напряжения. В этом же году стартовало и строительство первой очереди завода – производственного корпуса площадью в 17 тысяч квадратных метров. В сентябре 1961 года на заводе было организовано СКБ (специальное конструкторское бюро), а в 1963 году «Электродвигатель» и Тираспольский трансформаторный завод объединили в производственно-техническое объединение «Электромаш», что повлекло дальнейшее расширение номенклатуры производства.

В октябре 1965 года новое объединение переходит из республиканского в союзное подчинение, а в 1967 году вновь переименовывается в Тираспольский завод электромашин «Электромаш». Помимо электродвигателей и генераторов, на нём налаживается производство управляющей аппаратуры (силовые трёхфазные стабилизаторы напряжения, преобразовательные трансформаторы) и товаров народного потребления. Продукция завода экспортировалась в 38 стран, 7 её видов были аттестованы государственным Знаком качества.

В 1991 году завод был преобразован в акционерное общество, а 1 августа 2003 года получил своё нынешнее название – Научно-производственное закрытое акционерное общество «Электромаш».

= 9 февраля 1993 года – совместное заявление президентов России и Молдовы о том, что вывод 14-й армии РФ из Приднестровья возможен после урегулирования молдо-приднестровского конфликта. В Москве на совместной пресс-конференции президентов Российской Федерации и Республики Молдова Бориса Ельцина и Мирчи Снегура было объявлено, что точные сроки вывода 14-й армии из Приднестровья будут обусловлены достигнутым прогрессом в политическом урегулировании конфликта.

Напомним, указом Президента РФ 14-я гвардейская общевойсковая армия, чьи воинские части в Приднестровье после развала СССР имели статус «воинских формирований под присягой СНГ», 1 апреля 1992 года перешла под юрисдикцию России. Это произошло в самый разгар приднестровского конфликта. Подразделения 14-й армии стояли между противоборствующими сторонами после начавшихся в июле 1992 года переговоров между Молдовой и ПМР при посредничестве России и Украины, пока в Приднестровье не прибыли российские Миротворческие силы. На состоявшемся в Приднестровье 26 марта 1995 года референдуме о выводе 14-й армии с территории Приднестровья против этого проголосовали 90% его участников при общей явке 68%.

1 июля 1995 года на основании Директивы министра обороны РФ от 18 апреля 1995 года 14-я армия была преобразована в Оперативную группу российских войск в Приднестровье. На данный момент её костяк составляют два отдельных мотострелковых батальона, которые осуществляют миротворческую миссию в Приднестровье, поочередно неся службу в Зоне безопасности на Днестре.

ЧТО ПРАЗДНУЮТ В МИРЕ

= 9 февраля 2024 года празднуется перенесение мощей великого христианского учителя, святителя Иоанна Златоуста из Коман в Константинополь.

Иоанн Златоуст скончался в 407 году в городе Команы, находясь в пути к месту ссылки, куда был направлен императрицей Евдоксией за обличение пороков, царивших в Константинополе. Перенесение мощей из Коман в столицу Византии произошло лишь спустя 30 лет после его кончины — в 438 году, когда правил уже сын Евдоксии император Феодосий II. И произошло это по просьбам простого народа, которые передал императору патриарх Прокл. Но мощи было невозможно переместить. И только когда император письменно попросил у Иоанна прощения за себя и за мать, что было зачитано у гроба, мощи были легко подняты. Их погрузили на корабль и доставили в Константинополь. Тут стало понятно, что мощи нетленны. Сперва мощи были поставлены в церкви святой Ирины, а наутро их перенесли в церковь святых апостолов. По преданию, когда мощи доставили в этот храм, народ воскликнул: «Приими престол твой, отче!» Тогда патриарх Прокл и священники, стоявшие у раки, увидели, что святитель Иоанн произнес: «Мир всем».

Иоанн родился в IV веке в Антиохии в богатой семье. Он был адвокатом и приобрел славу непревзойденного оратора. В 25 лет Иоанн был крещен и ушел в пустыню, где провел 4 года. Вернувшись в город, принял духовный сан и стал читать проповеди, а вскоре был избран архиепископом Константинопольским. Он написал множество богословских и аскетических трудов. За свой талант проповедника и красноречие святитель и получил прозвище Златоуст.

Самый известный карнавал в мире — в Рио-де-Жанейро — в 2024 году стартует 9 февраля. Дата начала этого масштабного праздника плавающая и зависит от того, в какой день проходит Пасха. Карнавал Рио начинается в последнюю пятницу перед Великим постом и идет пять дней — до Жирного вторника. Официально фестиваль должен завершаться в среду, когда начинается пост, но чаще всего это чистая формальность — и Рио-де-Жанейро продолжает гулять и веселиться.

= 9 февраля — Международный день стоматолога. Неофициальный профессиональный праздник зубных врачей отмечается в день почитания пресвятой великомученицы Аполлонии Александрийской, покровительницы как мучающихся зубной болью, так и врачей, призванных эту боль устранять.

= 9 февраля — Международный день пиццы. Италия считает пиццу своим главным национальным блюдом. Неаполитанская пицца (в Молдове ее называют Маргаритой) является классической и самой популярной в любых итальянских ресторанах. Поэтому неудивительно, что страна обратилась в ЮНЕСКО с требованием признать пиццу одной из всемирных ценностей. В Италии даже есть закон о пицце. Он устанавливает четкий технологический процесс приготовления этого блюда и даже то, из каких регионов должны происходить ингредиенты.

День «апростохорошо». Хотя это и не официальный праздник, но дополнительный повод, чтобы вспомнить о простых радостях жизни. Сегодня пятница, поэтому делайте то, что приносит вам радость, отдохните вечером от повседневных забот и пусть вам будет просто хорошо

День рождения волейбола. Эту командную игру придумал американский учитель физкультуры Уильям Морган в 1895 году

В Индии — День шоколада.

В США — День формирования здоровых привычек.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

= 9 февраля 1932 года — в Дрездене родился Герхард Рихтер, самый дорогой из живущих художников! Один из самых влиятельных. И самый разносторонний.

= 9 февраля 1932 года — в Дрездене родился Герхард Рихтер, самый дорогой из живущих художников! Один из самых влиятельных. И самый разносторонний.

Поп-арт, фотореализм, абстракция, экспрессионизм — это все о нем. Его картины настолько реалистичны, что напоминают фотографии.

Разностильное искусство этого мастера не вписывается в традиционные рамки. Есть фотореалист Рихтер, есть Рихтер – абстракционист, есть Рихтер – экспрессионист – с его интенсивными по цвету пейзажами. Назвать типичное для Рихтера произведение совсем не просто. Его работы – это и поп-арт, и концептуализм, и минимализм, и живописная абстракция. Рихтер не считает себя ни «реалистом», ни «минималистом», ни «концептуалистом», даже следуя всем этим тенденциям. Он создал ряд чрезвычайно красивых изображений и поддерживает очень высокий уровень изобразительного искусства.

К концу 1980-х годов Рихтер стал одним из самых выдающихся художников Германии и мира. В 2002 году Музей современного искусства в Нью-Йорке провёл крупную ретроспективу его работ под названием «Сорок лет живописи». В экспозицию вошло 190 произведений – это одна из самых полных выставок художника на сегодняшний день.

В 2012 году Герхард Рихтер стал самым дорогим из ныне живущих художников, когда его «Абстрактная живопись (809-4)» (1994) ушла с молотка за 34 миллиона долларов. Он дважды повторил рекорд – сначала в 2013 году, продав «Соборную площадь, Милан» за 37,1 миллиона долларов, а затем в 2015 году, когда за «Абстрактную живопись» (1986) на торгах заплатили 44,52 миллиона долларов.

Сейчас живописец живёт и работает в Кёльне. Его работы хранятся в коллекциях Института искусств Чикаго, Музея современного искусства в Нью-Йорке, галереи Тейт в Лондоне и Альбертины в Вене.

Будучи одним из самых влиятельных живых художников, Рихтер активно участвует в мировом диалоге о будущем и целях искусства, продолжает активно работать и развивать различные направления своего творчества.

= 9 февраля 1961 года — родилась Алла Меньшикова, актриса театра и кино. Работает в Национальном театре имени Эжена Ионеско. Алла Меньшикова родилась в селе Кетриш Фалештского района. С детства мечтала стать актрисой. Мечта стала обретать реальные очертания, когда она приехала в Кишинев и поступила в Институт искусств, в котором проучилась два года. Затем она продолжила учебу в Театральном училище имени Б. Щукина в Москве. После окончания вуза работала в театре «Лучафэрул» (1985-1991). В 1991 году Алла Меньшикова в составе группы из 13 актеров во главе с Петру Вуткэрэу уходит из театра «Лучафэрул», образовав «странствующий театр», получивший название имени Эжена Ионеско. Труппа временно обосновалась в Румынии, Рымнику-Вылча. Летом 1991 года вся труппа возвращается в Кишинев.

= 9 февраля 1961 года — родилась Алла Меньшикова, актриса театра и кино. Работает в Национальном театре имени Эжена Ионеско. Алла Меньшикова родилась в селе Кетриш Фалештского района. С детства мечтала стать актрисой. Мечта стала обретать реальные очертания, когда она приехала в Кишинев и поступила в Институт искусств, в котором проучилась два года. Затем она продолжила учебу в Театральном училище имени Б. Щукина в Москве. После окончания вуза работала в театре «Лучафэрул» (1985-1991). В 1991 году Алла Меньшикова в составе группы из 13 актеров во главе с Петру Вуткэрэу уходит из театра «Лучафэрул», образовав «странствующий театр», получивший название имени Эжена Ионеско. Труппа временно обосновалась в Румынии, Рымнику-Вылча. Летом 1991 года вся труппа возвращается в Кишинев.

В Театре имени Эжена Ионеско она сыграла множество ролей и получила признательность публики и высокую оценку театральных критиков. За свою творческую деятельность Алла Меньшикова получила ряд наград: Гран-при за лучший One-Man-Show среди женщин, «Женщины Пикассо. Жаклин» (Международный театральный фестиваль GALA STAR, Бакэу, Румыния, 2006); Лучшая женская роль в «Елизавете I» по Полу Фостеру (Премия UNITEM, 2006); Лучшая женская роль (Международный театральный фестиваль BITEI ’94): II премию за «Крыжовник» по А. П. Чехову (Конкурс чтецов имени А.П. Чехова, Москва, 1985). Удостоена почетных званий «Maestru în Artă» и «Artistă a Poporului».

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В народе праздник назвали Златоустьев огонь, так как в этот день было принято чтить печной огонь. В народном календаре – Златоустов день или Иван Златоуст. В День Иоанна Златоуста с древности было принято внимательно относиться к огню и домашнему очагу. Наши предки старались 9 февраля по-особенному затопить печь: чтобы огонь охватил сразу все дрова. Если удалось этого добиться, то семья весь год будет сыта и жить в достатке. К Златоустьеву огню готовились особенно: заранее засушивали поленья, чтобы они лучше разгорались.

= 9 февраля хозяйки готовили особенные пироги-расстегаи с начинками из грибов, мыса и рыбы. Считается, что нужно обязательно попробовать его каждому члену семьи. Предки верили, что так семья привлечет в дом достаток на весь оставшийся год.

Народные приметы

По народным приметам, если низкое небо в Златоустов день, то скорее всего, наступят холода.

Облака быстро идут по направлению ветра – примета того, что снега не будет.

Если же они движутся против ветра, то это приведет к снегопадам.

Оттепель = 9 февраля не гарантирует приближения весны – скорее всего, наоборот, будут морозы.

Ведущая темы Лора Веверица